パナソニックから

分離独立した

カメラメーカーの

成長戦略

i-PRO株式会社 代表取締役会長兼CEO中尾 真人

[更新] i-PRO株式会社 CEOの中尾真人と早稲田大学研究院教授・藤本隆宏氏による対談映像を公開しました。こちらからご覧ください。

栄光、低迷、そして再出発

2022年4月1日、当社は社名を改めました。

「パナソニックi-PROセンシングソリューションズ株式会社」から「i-PRO株式会社」となり、出身母体であるパナソニックの名前が消えました。この社名変更は通過点のひとつですが、我々の心に刻むべき転換点でもあります。この機会に、当社が設立されてからいまなお続いている会社づくりの軌跡を振り返り、将来の構想をご紹介したいと思います。

2019年10月1日、パナソニックi-PROセンシングソリューションズは、パナソニックから分社し、独立した企業になりました。もちろん、単なる器の変更に留まるものではなく、パーパスや戦略の転換であり、事業領域の再定義であり、関係の再構築であり、組織の改革の始まりでした。それは、いまなお続いている、果てしない旅の第一歩でもあります。

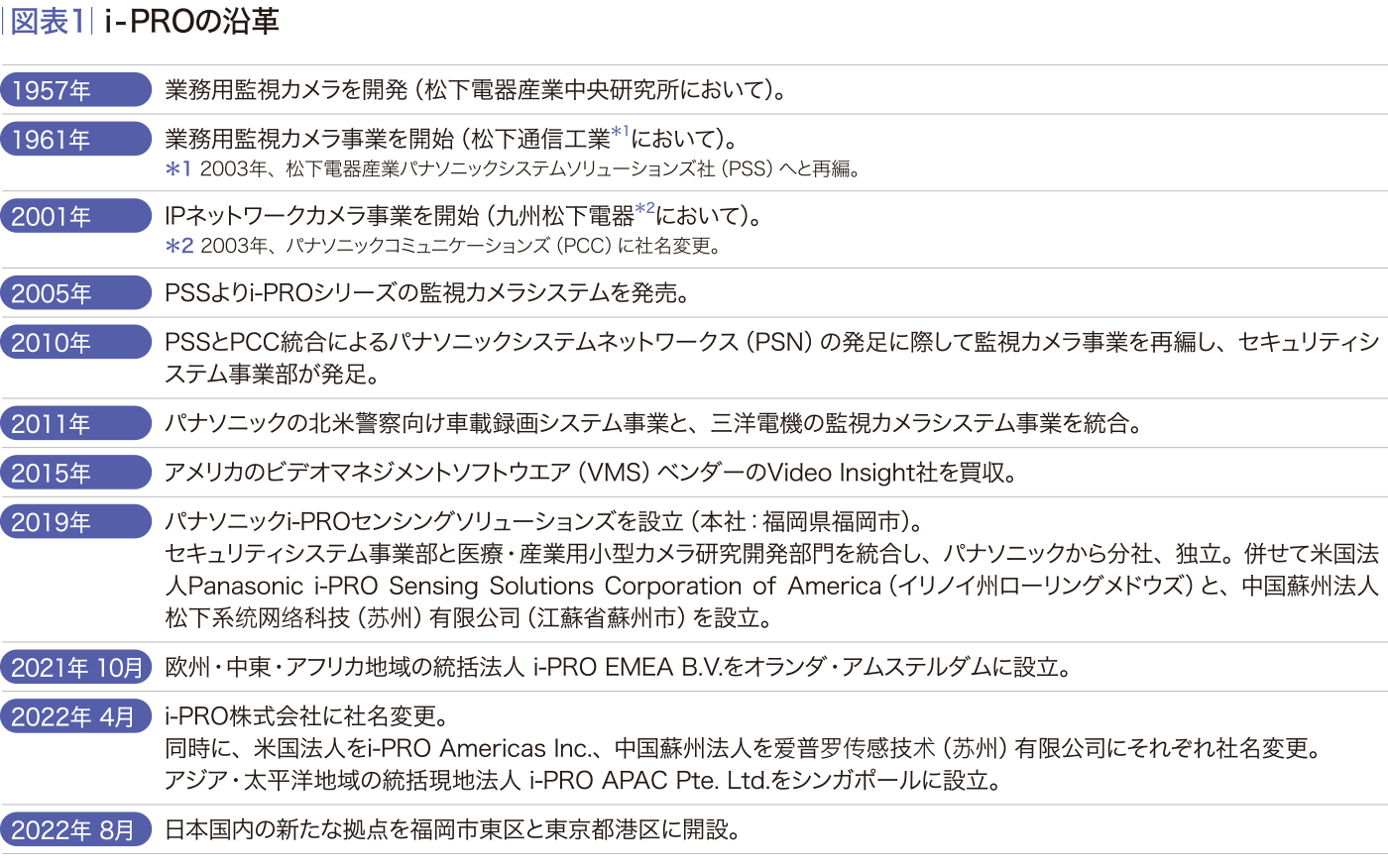

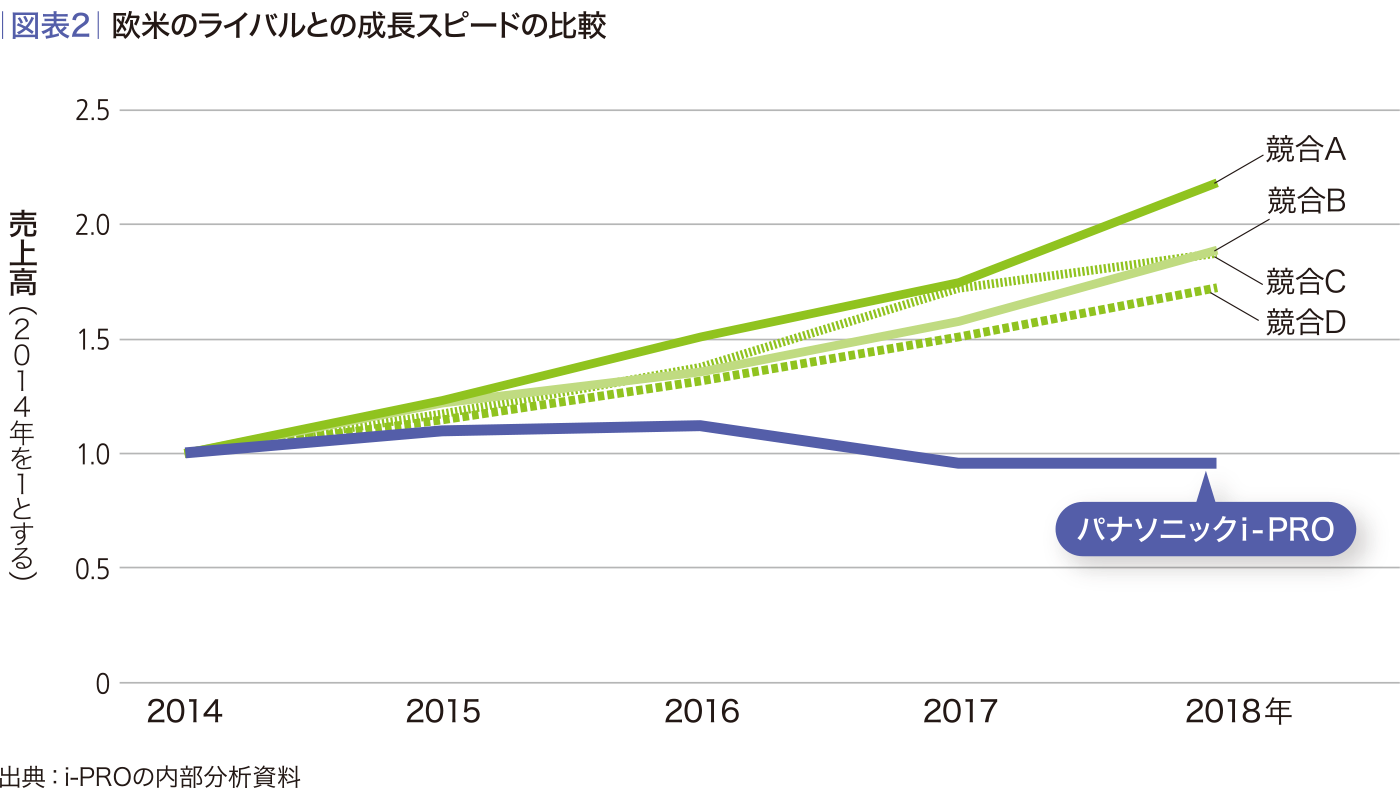

i-PROの源流は、1957年、松下電器産業中央研究所で業務用監視カメラが開発されたときに遡ります。その後、松下通信工業、九州松下電器、三洋電機との合従連衡を経て、1990年代までは世界の画像センシング業界におけるリーダーの一角を占める存在でした(図表1「i-PROの沿革」)。しかし世界的に見ると、我々は市場の変化に鈍重でした。国内ではまだ大きなシェアを有しているものの、国外では新興勢力の後塵を拝する存在になってしまいました。欧米の同業他社が2桁成長を遂げているにもかかわらず、我々は長年同じような水準に留まっていたのです(図表2「欧米のライバルとの成長スピードの比較」)。

パナソニック時代からの自信の源でもあった製品開発力も落ち込んでいました。事実、セキュリティ業界の調査会社による2019年の調査では、カメラの性能評価でライバルに大きく水をあけられていることが明らかになりました。その背景には、ライバルたちが新しい技術とビジネスモデルで競争地図を塗り替えてきたことが第一に挙げられます。後知恵になりますが、「成功の罠」という言葉があるように、我々のやり方は時代遅れになっていたにもかかわらず、それに気づかず、かつてのやり方から脱皮することができなかったと言わざるをえません。

どこに問題があったのでしょう。ここで、お客様、ライバル、自社――いわゆる3C(customer-competitor-company)の視点から振り返ってみたいと思います。

まず、お客様からです。そもそもi-PROのお客様とは誰なのでしょうか。セキュリティシステムは、監視カメラなどのハードウエアと、画像分析やシステム統括等を行うソフトウエアとで構成されています。システム設計を行うのはシステムインテグレーターと呼ばれる人たちで、施主の要望に基づいて最適なハードウエアとソフトウエアを選定します。本来はこうしたシステムインテグレーターが我々のお客様であり、少しでも多くのシステムインテグレーターに選ばれるよう、メーカーは製品開発やサービスの向上を目指すべきです。

ところが、パナソニックは全社を挙げた「モノからコトへ」のかけ声のもと、ソリューション事業へと大きく舵を切りました。i-PROの前身であるセキュリティシステム事業部も、これに続きました。ビジネスモデルを、ハードウエアの提供だけでなく、付随するソフトウエアを含めたシステム全体を施主に提供する方針に転換させたのです。その結果、本来お客様であるべきシステムインテグレーターと競合してしまう例も出てきました。

i-PROが設立されて間もない頃、開発部門から1件の提案がありました。車のナンバープレートを高度認識するシステム開発案件でした。その目的は、駐車場システムなどを納入する国内システムインテグレーターに対抗するためである、と。もちろん、そのシステムインテグレーターはカメラを製造していません。裏返せば、彼らは潜在顧客です。しかし、我々はこうした潜在顧客に自社製品を採用してもらおうと努力するのではなく、逆に彼らの仕事を奪おうとしていたのです。こうした例は枚挙にいとまがなく、多くの機会損失を発生させ、我々の資源も分散を余儀なくされました。

欧米のライバルはどうだったのでしょう。1990年代後半には、ITとインターネットによるデジタル革命が世界に広がり、技術進歩はいっきに加速しました。こうした環境変化のもと、彼らは水平分業の道を選びました。ハードウエアメーカーはハードウエア開発に、ソフトウエアメーカーはソフトウエア開発に、システムインテグレーターは施主の要望を実現することに、それぞれ特化したのです。そして、互いに協業しながら、市場機会を機敏に取り込んでいきました。その結果、欧米では、セキュリティシステムのプラットフォームとなるビデオマネジメントソフトウエア(VMS)の大手数社と大手カメラメーカー数社が市場を分け合 うという、新しい業界地図が描かれました。その中に、残念ながら我々の名前はありませんでした。彼らから見ると、ハードウエアからソフトウエアまで垂直統合で施主に提供しようとするパナソニックは協業しにくい相手だったのです。

こうしたビジネスモデルに起因する不都合な現実のほかに、我々自身のオペレーションにも問題がありました。パナソニックのモノづくりには定評があり、品質や製造効率は素晴らしいものがあります。しかし、こうした長所は「時間」の代償の上に成り立っていたのです。たとえば、欧米の競合の新製品開発サイクルが2~3年なのに対し、我々は4~5年かかっていました。設計を練りに練って、最高のものに仕上げることを追求していたのです。しかし、いくら最適に設計されたものでも、デジタル時代にあっては2年も経てば時代遅れとなり、高い性能評価を維持することはできません。

また製造にしても、在庫の最少化を前提とした生産計画の最適化を目指していました。そのしわ寄せはお客様に及び、長いリードタイムを強いられていました。一方、競合他社は、お客様から即納の要求があればすぐに対応できるように、製品在庫を余分に用意していました。お客様の目からすれば違いは歴然です。私が着任して間もない頃、アメリカのお客様を訪問した際にEDI(電子データ交換)による我々との取引画面を見せてもらいました。納期について調べてみると、自動的に「90日後」と表示されるのを見て、愕然としたのを覚えています。

かつては、松下電器産業のナショナル/パナソニック・ブランドのおかげで大きな市場シェアを獲得し、十分な収益にあずかっていました。特に日本市場では販路も確立し、競合も少なかったことから、半世紀近くにわたってこのビジネスモデルが通用してきました。しかし、世界の目は厳しいものでした。それが図表2の成長スピードの差や、第三者の製品評価に表れてきたと考えます。結局、新興勢力にこうした油断を突かれ、版図は奪われていったのです。まさに成功の罠にはまっていました。

我々がパナソニックから独立し、再出発に向けて社名を変更したのは、もちろん表札をかけ替えただけではありません。新生i-PROは、まず我々の先人たちがかつて築いた世界のリーディングポジションを奪還したいと考えています。この数十年、我々のライバルたちは、我々とは異なるビジネスモデルで競争原理を変更し、新たな市場を創造してきました。ですから、i-PROは劣位からの再出発です。いままでのやり方では、いくら頑張っても強力なライバルには勝てないでしょう。かつてライバルたちがしたように、我々も新しいビジネスモデルを引っ提げて、競争原理を刷新し、新市場を開拓する必要があります。このことを組織全 体で深く理解し、みずからの行動を改革しなければならないのです。

2019年、さっそく戦略の再設計に着手しました。我々が新たに構想した戦略は、大きく2つのコンセプトから成り立っています。ひとつは「オープンポリシー」、もうひとつは「タイムベース競争」です。

オープンポリシー

オープンポリシーとは水平分業のことです。i-PROはハードウエアメーカーであり、得意分野であるカメラなどのハードウエア開発に特化します。同時に、ハードウエアだけでは足りない部分、すなわちソフトウエアやシステムインテグレーションは世界中の優れたパートナーと分業します。

セキュリティシステムは一般的に、①カメラなどのハードウエア、②顔認証など画像解析ソフトウエア(アナリティクス)、③システムを統括するVMS――で構成されています。そして、これらを施主の要望に基づいて最適に設計・施工するのが、④システムインテグレーションです。パナソニック時代には①から④までをソリューションと称し、すべて自前で提供することを目指していました。しかし、i-PROの目指すオープンポリシーとは、自分たちの存在意義を①に見出し、②から④までを担うパートナーとの関係を戦略的に再構築するという意味です。

i-PRO設立以後、我々は積極的にVMSベンダーやAIアナリティクスベンダーなどとの関係の再構築に尽力してきました。パナソニック以外のこれらベンダーと協業した案件の売上総額は、2019年度と比較すると、2022年度にはほぼ2倍の規模に拡大する見込みです。

このように、オープンポリシーはまさにi-PROの成長の原動力になっています。2022年4月に我々の社名から「パナソニック」の名前が消えましたが、それもパートナーとの関係を再構築するうえで有利に働いています。パナソニックと競合する大手システムインテグレーターにすれば、我々がオープンポリシーを宣言したところで、パナソニックの名前のついた会社 からカメラを購入することには抵抗があるでしょう。幸い、i-PROの品質についてはパナソニック時代からの定評がいまだに健在で、我々がパナソニックの社名を外してオープンポリシーへと方針転換することを、多くのパートナーが歓迎してくれました。品質の信頼性という資産を築いてくれたパナソニックの先人たちに感謝しなければなりません。

実は、このオープンポリシーを掲げたとき、社内外から多くの質問を受けました。はたしてソリューション事業を手放してよいのか、昨今ではAIを利用した最新のソリューション事業に注目が集まっているのに、カメラというハードウエアに特化してよいのか、と。なるほど、AIは誰もが注目する成長分野です。単なるセキュリティカメラメーカーより、AIソリューションベンダーと呼ばれるほうが、時流に乗っており、聞こえもよい。当然の疑問だと思います。

こうした質問には、次の例え話を紹介することで、その答えとさせてください。19世紀半ば、アメリカのカリフォルニア州では、金脈を探し当てて一獲千金を狙う採掘者たちが殺到する「ゴールドラッシュ」が起こりましたが、このときに大儲けをしたのは誰だったでしょう。この地で最初に砂金を見つけた人物、ジェームズ・マーシャルでしょうか。彼に続けと集まってきた「フォーティナイナーズ」の誰かでしょうか。答えは、何とリーバイ・ストラウス(Levi Strauss)です。リーバイスは、何か画期的な技術を開発したわけでも、採掘作業に手を貸したわけでもありません。厚手で丈夫なキャンバス生地でつくったジーンズを提 供しただけです。しかも、特許を取得したので、ジーンズが発明された1870年から、特許が切れる1890年までの20年間、独占の恩恵にあずかることができました。

AIを活用してアナリティクスやシステムインテグレーションを提供するベンダーが金の採掘者だとすれば、我々はリーバイ・ストラウスを目指します。彼らと競争して金を採掘するのではなく、AI用カメラという“ジーンズ”を提供するのです。一獲千金を狙って多くの野心家が西部を目指したように、AIソリューションを展開するプレーヤーは大小問わず、ひしめい ています。その数は世界で数千、いや数万はいるかもしれません。一方、AI分野のニーズに応えられる確立された技術を持つカメラメーカーは限られています。かつてジーンズを製造できたメーカーが限られていたように。

AIに使われるデータの約60%は画像だといわれています。つまり、AIの入り口の過半数はカメラであり、カメラはAIを扱う人にとって必須の道具なのです。しかしながら、ジーンズのような利益の源泉になりうるのでしょうか。「カメラなんて、誰でもつくれるコモディティじゃないか」と主張する人もいます。その疑問に答えるには、もう少し先人たちの戦略から示唆を得る必要があります。我々は、まず「規模の経済」に着目しました。AIソリューションビジネスとAI用カメラビジネスのどちらに、規模の経済は働くでしょうか。

AIの利活用や普及は、世の中で騒がれているほど進んではいません。実際、コストはまだまだ高い。その理由は、金融向けソリューションやERPといった標準化が進んだ分野と異なり、AIソリューションは案件ごとにカスタマイズする必要があるためです。言い換えれば、汎用性が乏しく、規模の経済が働くほどの大量生産には至らないのです。このような状況を、我々は「AI市場は超分散している」と見ています。

AIエンジニアたちの現状を見ると、多くの場合、施主の現場に張り付いて、失敗を重ね、試行錯誤しながらつくり込んでいく。こうした多忙を極める現場に寄り添えるカメラメーカーがあれば、AIはもっと進歩するでしょうが、残念ながらそのようなカメラメーカーは存在しません。これがAI市場の課題であり、我々にとってのビジネスチャンスでもあります。ただ し、この商機を獲得するには、AI用カメラの種類をもっと増やし、かつ1台単位で即納できなければいけません。そして、ここに規模の経済を働かせて実現できれば、我々はリーバイ・ストラウスになれるのです。

AIは誰もが認める成長市場ですが、AIソリューションを追求すると、規模の経済のメリットにあずかることはできません。しかも、AIの入り口となるカメラを多品種少量で生産し、即納できる能力を備えたメーカーが世の中に存在しないせいで、世間が期待するほど市場は成長していません。ここに、i-PROがAI用カメラの多品種×少量×即納という仕組みを確立すれば、市場は成長し、我々はそのデファクトとなって「指数関数的な収穫逓増」を期待できます。私があえてソリューションを手放し、経営資源をハードウエアに集中させる理由はここにあります。

この多品種×少量×即納の仕組みを確立するには、2つ目の戦略コンセプトである「タイムベース競争」がカギを握ります。これはオペレーショナル・エクセレンスによって競争優位を構築するという考え方です。具体的に見ていきましょう。

タイムベース競争

オープンポリシーだけでは、リーバイスの成功を再現することはできません。i-PROには、業界初、世界初という製品がいくつもありましたが、ライバルたちも負けじと日々新製品開発に勤しんでおり、とはいえ特許や技術イノベーションは短命で、過当競争が繰り広げられている、いわゆるエンジニアード・コモディティ(ハイテク日用品)の世界でした。それは、リーバイスが見つけたブルーオーシャンとは正反対の、消耗戦を強いられるレッドオーシャンと呼ばれる市場です。

このレッドオーシャンから抜け出し、競争優位を築き上げる考え方が、「タイムベース競争」という戦略コンセプトです。これは時間の価値を最大化し、ライバルとの差別化を図るという、オープンポリシーと対を成す戦略です。この2つの戦略をかけ合わせることで、製品は誰にでも提供するが、競争優位の源泉となるオペレーションのノウハウは内部に秘匿されており、他社には真似することができないという状況が生み出されます。つまり、このオペレーショナル・エクセレンスがライバルとの差別化を図り、自社の利益を守る防波堤となるのです。

タイムベース競争は、1988年にボストンコンサルティンググループ(BCG)のジョージ・ストーク2世が、世界の自動車メーカー各社を調査し、アメリカ企業は新車の開発から発売まで60カ月かかっていましたが、日本企業は36カ月であることを突き止め、特にトヨタ生産方式のコア・コンピタンスを探り当てたことに端を発します。

BCGの調査では、日本の自動車メーカーは、在庫の削減、セットアップの所要時間や中断時間の短縮、作業スペースの効率化など継続的改善を通じて、在庫回転率、機器や労働力の使用率を向上させることで、アメリカ企業以上の成長を実現していることが明らかになりました。

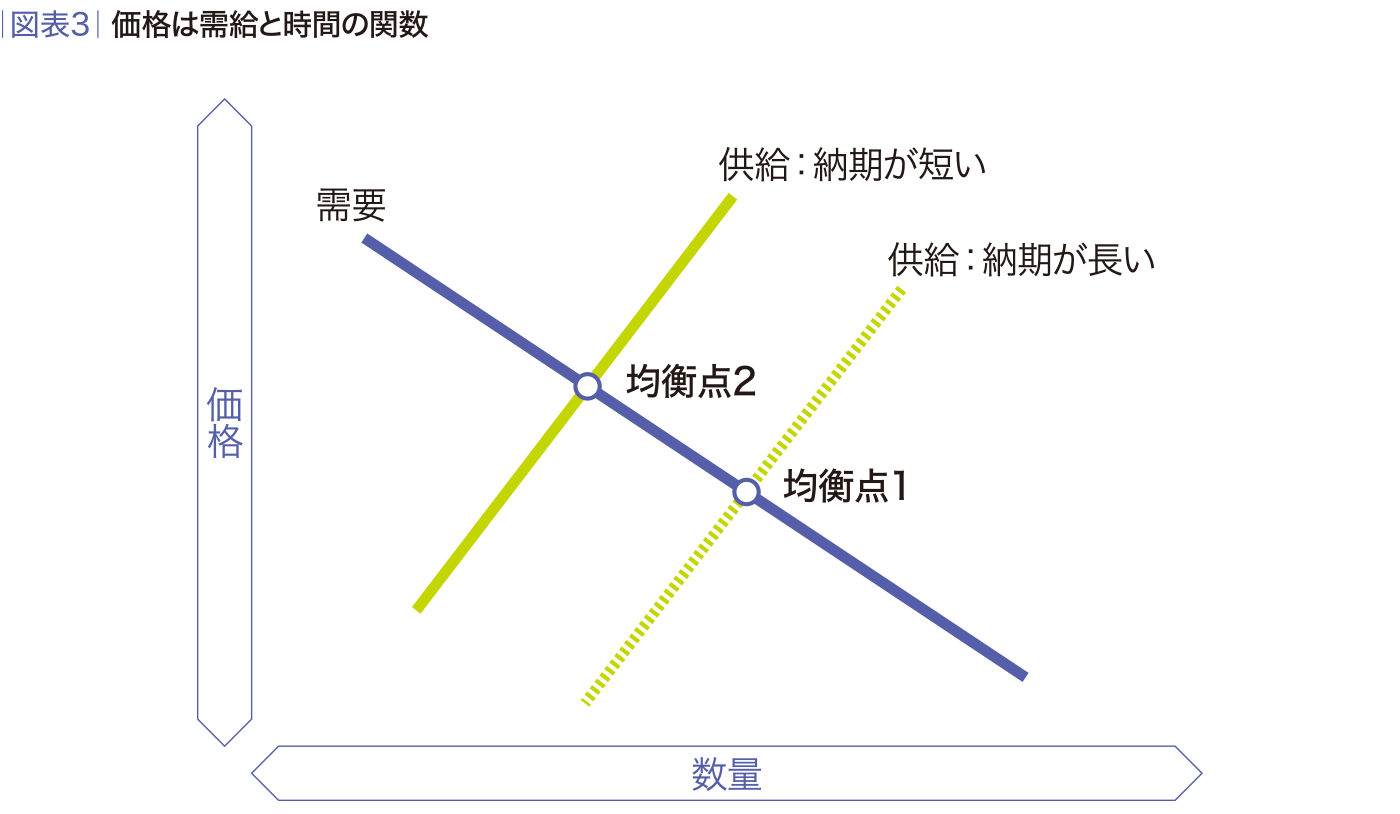

タイムベース競争の核心は、競争優位の源泉は時間だということです。具体的には、付加価値を生み出さない時間を最小化すると同時に、リードタイムを短縮するなど、時間をコントロールすることで、お客様の機会コストを減らし、プレミアム価格を正当化し、利益ある成長を実現するという考え方です。たとえば、平均的な納期が1週間の製品を、あるお客様からの急な要請に応えて翌日に納品できれば、6日間待っている時間がなくなるため、通常よりも高い料金を請求できるでしょう。経済学では、需要と供給が均衡するところで価格は決まるといわれていますが、ここに「時間」という変数を加味すると、納期が長ければ下方向 (均衡点1)へ、短ければ上方向(均衡点2)へと、均衡点の位置が変わってきます。つまり、需給と価格の関係は時間に大きく影響されるのです(図表3「価格は需給と時間の関数」)。

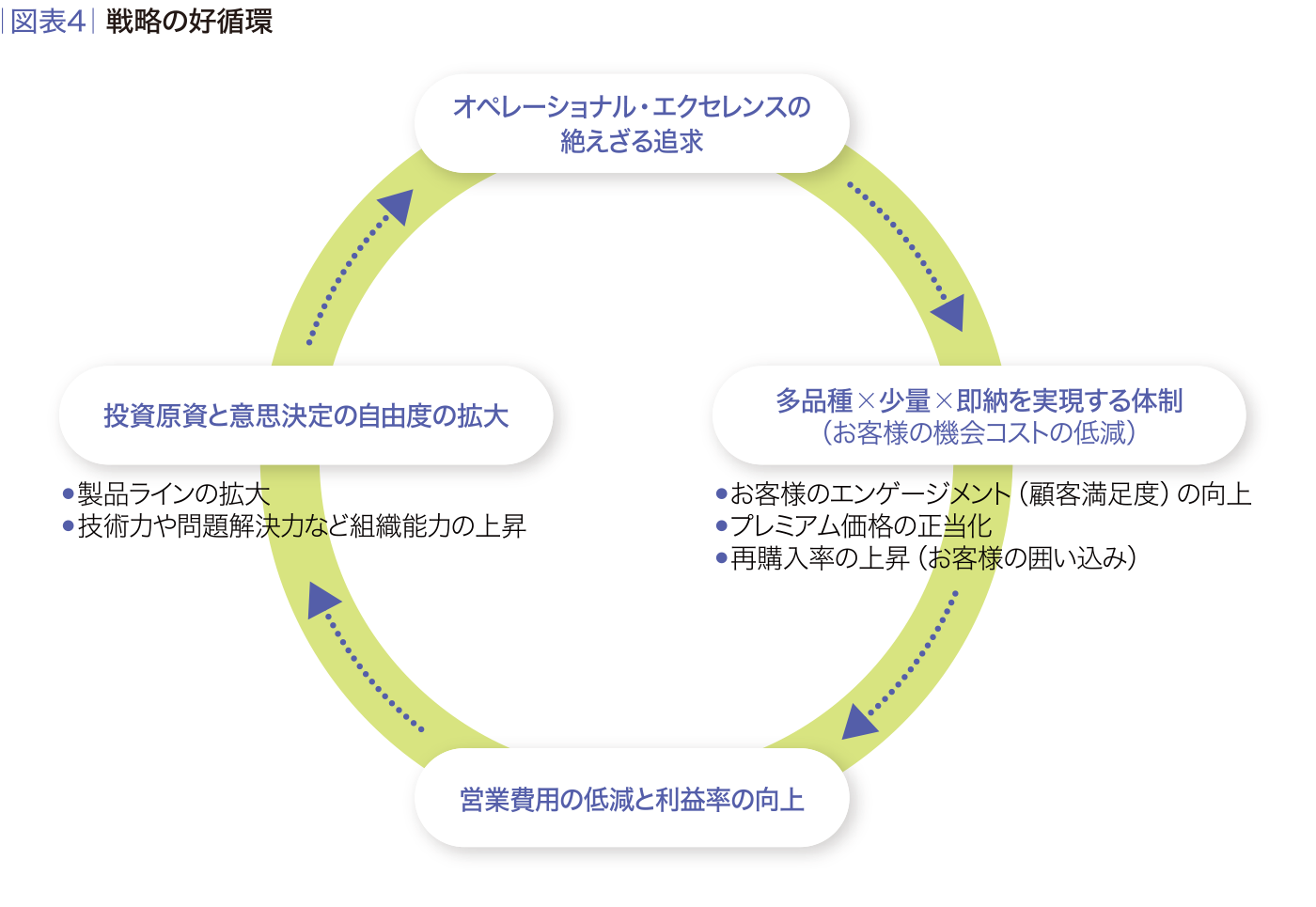

こうした臨機応変な対応を可能にするには、オペレーショナル・エクセレンスやプロセス・イノベーションが不可欠です。しかも、こうした独自の組織能力がベースになっている好循環は、ライバルへの参入障壁として機能します(図表4「戦略の好循環」)。

その最たる手本がミスミグループ本社です。もともとは三住商事という金型用部品の商社でしたが、ここにカタログ販売という通販業のビジネスモデルを持ち込み、以後ユニークな存在として一目置かれるようになります。さらに、駿河精機という部品メーカーを傘下に収めることで、部品業界のSPA(製造小売業)となり、いまや800垓(1垓は1兆の1億倍)にも及ぶ種類の機械部品を受注生産しています。

振り返って、カメラという道具の本質を見直してみましょう。プロの写真家は自分が撮る被写体やTPOに合わせて最適なカメラを選びます。ですから、何種類もの機材を所有している人が大半です。AIに要求されるカメラも同様です。画角、被写体までの距離、解像度、シャッタースピード、被写界深度など、被写体とその撮影環境に応じてカメラに要求される性能も多種多様です。優れたAIを構成するには、それら変数を最適に組み合わせた最高品質の“一点物”のカメラが要求されるのです。我々がその要求に応えるには、多品種少量生産、かつ規模の経済を働かせられる組織能力(capability)が必要になります。

カメラ業界は、スマートフォンの登場によって大きく変わりました。1モデル100万台単位でのビジネスが台頭し、多品種少量生産を指向するメーカーはいまや見当たりません。ミスミのように、垓はもとより兆や億のレベルは必要ありませんが、ミスミと同じようなビジネスモデルを導入し、同じように購入してもらえれば、他社が真似できない存在になれるはずです。言い換えれば、オペレーショナル・エクセレンスによって時間の価値を追求し続けることで、技術イノベーション、機能や性能の向上といった投資対効果を予測できない、不確実なゲームから逃れられるのです。

i-PROのタイムベース競争とは、次の2つの領域でオペレーショナル・エクセレンスを構築することを意味します。ひとつはエンジニアリングチェーン、すなわち製品開発のリードタイムであり、もうひとつはサプライチェーン、すなわち製造と物流のリードタイムです。

B2B製品の場合、多くのお客様がさまざまなニーズを要求してきます。パナソニック時代、我々はこれらの要求について需要予測を立て、なるべく大きな需要が期待できるモデルから順番に開発してきました。しかも、設計・開発の規律は厳しく、モデルごとに最小の原価で最適な「都度設計」が求められ、冗長性は許されません。その結果、ひとつのモデルを長い時間かけてつくり込むことになり、1年間に開発できる品数は限られました。

また、製造現場では、生産、販売、在庫を同時に計画するPSI(Production, Sales, Inventory)方式が採用されていました。コストの最小化と在庫の最適化には、できる限り大規模なロットを計画的に生産するのが基本であると信じられていたからです。たしかに 安全運転とはいえ、リードタイムが長くなりがちで、サプライチェーンは柔軟性に欠け、たとえば需要変動に機敏に対応できないなど、あちこちで機会損失が生じていました。タイムベース競争の観点からすれば、開発も製造も、そのオペレーションは対極にあるものだったのです。

頭ではわかっていても、長い歴史のある大企業の場合、いままでに染み付いた考え方ややり方を払拭するのは、そう簡単ではありません。複雑多岐に絡み合った課題を個別に解決しようにも、いつの間にか隘路に入り込み、頓挫してしまう。解決するには、個別の処方箋ではなく、一連の課題をいっきに解消する「概念」が必要なのです。i-PROの場合、それが「モジュラーコンセプト」です。料理店がその典型です。通常、料理店はメニューを多数用意しています。注文と同時に食材から調理するやり方もありますが、複数のメニューで共通して使われる出汁やスープ、仕込みに時間がかかる肉や魚の下ごしらえなどは事前に準備しておくのが普通です。これを生産管理の言葉で表現すると「半製品」となります。ファストフードチェーンなどでは、多様なメニューをそろえると同時に、こうした半製品をあらかじめ用意し、かつ単品の注文にも大人数の注文にもすぐさま対応できるように最低限の手間で済む調理工程を整えることで、お客に提供するまでの時間を短縮させています。

2020年、我々はそれまで何十年と続けてきた都度設計を改め、半製品の開発に着手しました。すなわち、最終製品を開発するのではなく、さまざまな種類の製品に展開可能なモジュール(汎用的半製品)の開発に転換したのです。

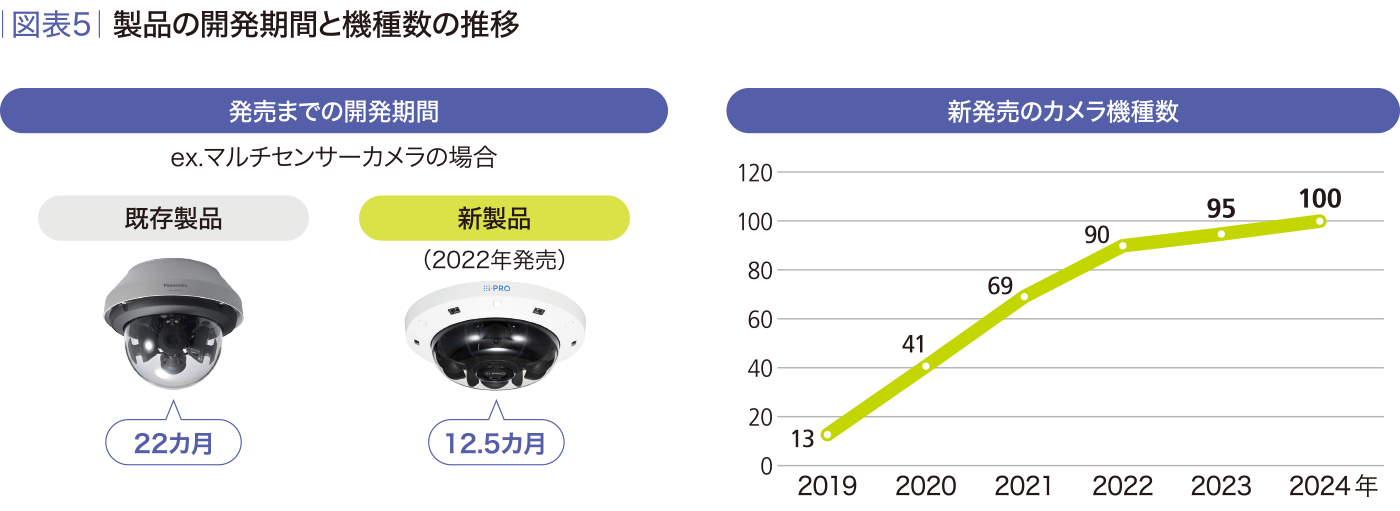

実は、モジュールの設計は都度設計よりも難度が高くなります。なぜなら、冗長性を最小限に抑えながら、いかに多種多様なニーズに対応できるか、いかにモジュール間の互換性を担保するかなどを考慮した設計が要求されるからです。しかし、ひとたび汎用性の高いモジュールが複数開発されれば、最終製品はすべてそれらの組み合わせで定義することが可能です。その効果は明らかで、1モデル当たりの開発サイクルが大幅に短縮され、年間に発売できる新製品の種類も大きく向上します(図表5「製品の開発期間と機種数の推移」)。進化の速いデジタル業界では、開発サイクルのスピードは、製品の種類以上に大きな意味を持ちます。サプライヤーから発売される最新のセンサーや半導体チップを恒常的に他社より早く製品化すれば、製品性能で常にリードできるからです。

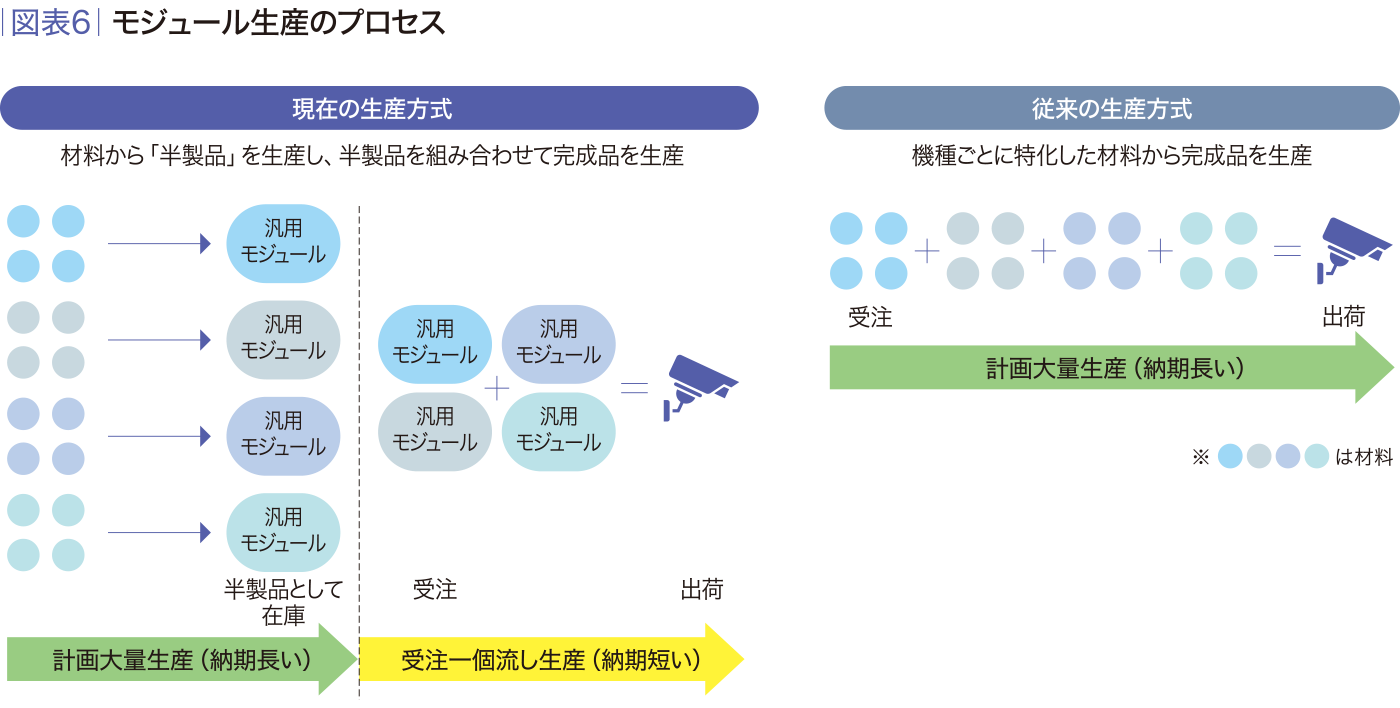

生産の現場では、これら汎用モジュールを大量生産して規模の経済を働かせ、在庫として保有します。半製品の形で受注を待ち、需要に応じて素早く組み上げて出荷することで、少量のニーズにも即対応可能です。これは「マスカスタマイゼーション」とも呼ばれます(図表6「モジュール生産のプロセス」)。お客様の求めに対して、ライバルよりも速いスピードで、かつタイムリーに提供することによって、プレミアム価格を正当化し、お客様との関係性はより親密なものになります。そして、再購入の確率も高くなり、お客様のLTV(生涯価値)が向上します。

ミスミは独自のビジネスモデルで急成長を遂げましたが、その優位性の核は、汎用モジュール(ミスミ社内では「ブランク」と呼ばれます)の設計ノウハウといえるでしょう。どれくらいの冗長性であれば、どれくらい最終製品の種類を増やすことができるか、最終的に何品目のブランクを定義すべきか、どのブランクをどのように計画生産し、どれくらいの在庫を保有するかなど、こうしたノウハウが組織に蓄積されています。言うまでもなく、他社が模倣するのは極めて困難です。エンジニアリングチェーンやサプライチェーンは、製品性能と異なり、外から見えません。ですから、ひとたび構築してしまえば、他社は真似することができないため、競争優位を維持できるのです。i-PROもそれを目指しています。

メディカルビジョンの戦略

ここで、i-PROのメディカルビジョン事業について触れておきます。現在、メディカルビジョン事業は総売上げの約15%を占めています。i-PRO製の医療用カメラは、腹腔部の手術や検査で使われる硬性内視鏡などに組み込まれ、多くの大手医療機器メーカーに採用されており、今後さらなる成長が期待される事業です。医療用カメラの場合、色の再現性などの要求が厳しく、セキュリティカメラへのニーズとは異なります。くわえて、医療にまつわる法規制は国ごとに異なるばかりか、診療科目によってニーズも変わってくるため、セキュリティカメラ以上に分散した市場になっています。

これまでは世界の大手医療機器メーカーと個別に契約を結び、医療用カメラの共同開発を進めてきました。メーカーごとに仕様が異なるため、それぞれの要求に基づいて開発する必要があるからです。したがって、セキュリティカメラと同様、光学部分から画像処理部分まで都度設計を行い、時間をかけてつくり込んでいました。こうして開発されたカメラは、基本的にほかのお客様が利用することはできません。それゆえ、高い技術がありながら、パナソニック時代にリーチできたのは大手医療機器メーカーが握る市場に留まり、分散したロングテールの部分には到達することができませんでした。

しかし2022年度初頭、本事業においてもモジュラーコンセプトを応用し、汎用モジュールを組み合わせることで、ニーズの分散にも迅速に応えられる開発方針へと転換しました。これまでの経験によって、我々の内部には顧客ニーズに関する膨大なデータが蓄積されています。共通しているニーズは何か、あるいは顧客ごとに異なるニーズは何かについて、十分な知見があります。ですから、どのような汎用モジュールを開発すれば、どれくらい多様なニーズに応えられるかを予見することが可能です。これも他社にはない優位性のひとつです。

こうしてメディカルビジョン事業でも、オープンポリシーとタイムベース競争を両立させるモジュラーコンセプトを導入したことで、他社よりもスピーディに多種多様な提案ができるようになりました。言わば開発製造請負モデルからOEMモデルへと、ビジネスモデルの転換を果たしたのです。このことを踏まえて、メディカルビジョン事業は今後5年間で売上げ倍増を見込んでいます。

オープンポリシーと

タイムベース競争が拓く未来

以上でご説明したように、オープンポリシーとタイムベース競争という、一見無関係に見える2つの戦略コンセプトは、その間に「モジュラーコンセプト」を導入することで、互いが密接に関連し合い、同時に実現されるのです。

i-PROにとって目下の目標は、かつてパナソニックが築き上げたセキュリティカメラ業界トップの地位を取り戻すことです。繰り返しになりますが、独立の道を歩み始めて以来、世界トップのVMSベンダーも我々との関係を見直し、いまでは最重要パートナーのひとつに位置付けてくれています。同様に、i-PRO製カメラを扱うシステムインテグレーターの数は、2019年と比べて全世界で1.5倍に増えており、かつてパナソニックのライバルだったメーカー系システムインテグレーターもi-PRO製カメラを採用し始めています。おそらくあと数年で、かつての地位を取り戻すことができるでしょう。

しかし、それで満足することはありません。それでは業界内の序列が変わっただけだからです。我々が目指すのは、ビジネスモデル・イノベーションによる市場創造です。デル・テクノロジーズが始めたBTO(受注生産方式)はPC業界に新しい流れをもたらしました。これは「デルモデル」といわれますが、モジュラーコンセプトをいち早く導入したもので、さまざまなカスタム化が可能になりました。i-PROの新しいビジネスモデルも、このモジュラーコンセプトを採用しています。さて、AI業界には、どんなことが起こるでしょうか。

人間が受ける情報の6〜8割は視覚から得られるといわれています。同様に、AIの判断材料となる情報の6割が画像データです。我々の試算では、AI用カメラ市場における潜在需要は、産業用だけで4000億円程度と推定しています。前述したように、AIは言わば一点物で、対象物によってカメラに求められる仕様や性能が異なります。画角、被写体までの距離、解像度、シャッタースピード、被写界深度など、最適化すべき変数がカメラには多数あります。しかし世の中には、ユーザーごとにカメラをカスタム化して提供するメーカーは存在しません。したがって現時点では、割高な費用を支払ってカスタム化するか、市場に出回っている標準的なカメラで妥協するか、どちらかしかありません。AIは超分散の市場でありながら、その要となるカメラは分散したニーズに対応できていないのです。そこでi-PROの出番です。

i-PROには、監視カメラや医療用カメラで実績のある画像技術があり、そうした技術はすでに汎用モジュールとして展開されており、レゴブロックのように組み合わせが可能です。すなわち、BTOパソコンならぬ「BTOカメラ」を組み立てられるのです。さらに、AI画像をサーバーやクラウドで処理するか、あるいはカメラ自体に内蔵されたエッジデバイスを使うかなど、ユーザーのニーズに柔軟に応えることも可能です。おそらく遠くない将来、サーバーやクラウドに画像を送ることなく、カメラ自体がAI機能を有するエッジコンピューティングへとシフトしていくでしょう。そうなれば、ますますi-PROへの需要が高まることになります。

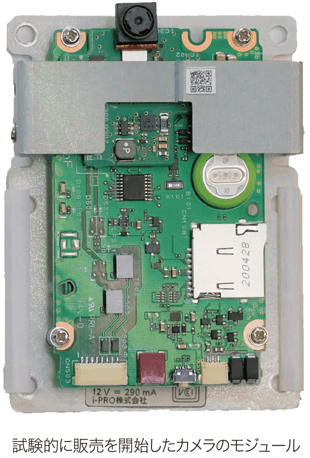

i-PROのBTOカメラは、監視カメラや医療用カメラのために開発されたモジュールから派生した製品です。タイムベース競争で鍛えられたオペレーションによって、低価格のものを1個単位から短納期で提供できます。2022年6月から、こうしたカメラのモジュールの販売を試験的に開始しました。Amazon.comやAmazon.co.jpで購入することができます。カメラの 制御や画像分析に必要なソフトウエアも自由にダウンロードできます。届いた品物を開封してPCにつなげば、すぐに画像AIの実験が開始できます。うまくいかなければレンズやセンサー、インターフェースを替えて再挑戦すればよいだけです。モジュールの品目はこれから徐々に拡大し、多様なニーズに応えられるように拡充していきます。施主の現場に張り付いて試行錯誤を強いられているエンジニアたちにとって、BTOカメラは必ずや救世主になるはずです。

AI市場の主役は、AIベンチャーはもとより、学生や市井のテックギークなどを含むエンジニアやプログラマーです。i-PROは、BTOカメラという新しい市場を創造し、こうした人たちを応援することでAIの進化を後押ししたい。20年後、いや10年後、「プログラミングを始めたとき、i-PROの世話になったなぁ」「i-PROのおかげで、AIの世界が広がったよ」と言わ れるような存在になりたい。それが我々の夢なのです。

AI市場の主役は、AIベンチャーはもとより、学生や市井のテックギークなどを含むエンジニアやプログラマーです。i-PROは、BTOカメラという新しい市場を創造し、こうした人たちを応援することでAIの進化を後押ししたい。20年後、いや10年後、「プログラミングを始めたとき、i-PROの世話になったなぁ」「i-PROのおかげで、AIの世界が広がったよ」と言わ れるような存在になりたい。それが我々の夢なのです。

真のグローバルカンパニーへ

i-PROの戦略は、グローバル環境の中で実現されるべきものです。実際、海外売上高比率は6割にのぼり、主要な競合はグローバルメーカーです。以下では、グローバル競争に勝ち抜くための経営基盤について述べたいと思います。ここで言う経営基盤とは、新たな戦略を実行に移せる「脳神経系統」と「肉体」を指します。前者の脳神経系統とは財務に紐付けた情報系統であり、後者の肉体とは組織と人材です。

脳神経系統を支える基幹系情報システムは、パナソニックから引き継いだ旧システムを世界標準のERPパッケージに入れ替えています。移行作業にかける時間はわずか1年半としました。それゆえ、非常に多くの困難を伴うことになりますが、2022年9月末に完了しました。

我々がパナソニックの一事業部だった時代、グループ全体の総売上げ8兆円のほんの一部に貢献する存在にすぎませんでした。言い換えれば、i-PROそのものがパナソニック全体における原価要素のひとつだったといっても過言ではありません。ですから、財務会計についても、パナソニック全体に合わせた月次報告だけで問題なく、管理会計に要求される粒度もそれほど高くありませんでした。

しかし、独立してからは、会計業務に要求される時間も粒度も全く異なります。たとえば、製品ごとや顧客ごとの収益であり、個々の在庫水準や欠品の状況など、微に入り細をうがつ会計情報がリアルタイムに日々必要となります。

ですから、我々も世界標準の基幹系情報システムを導入し、会計業務の質とスピードを大幅に向上させる取り組みを進めています。質の向上という点では、グローバル・コストコントローラーを置いて、調達から製造→物流→在庫→販売に至るまでのバリューチェーンにまつわる諸経費、人件費、IT関連費など、職能に関するコスト効率を管理しています。スピードについては、各事業部が効率的・効果的に行動できるように、データウエアハウス(DWH)の構築やビジネスインテリジェンス(BI)の活用を推進しています。また、決裁ワークフローや経費管理もクラウドサービスを活用してより効率的に行えることを目指しています。

パナソニック時代には、伝統的に経理部門のスタッフが事業部門に派遣され、事業部門の会計業務をサポートしていました。i-PROでも、その伝統を踏襲し、「ファイナンスビジネスパートナー」という組織をCFO直下に置いています。ここのメンバーたちは、各事業部門のミーティングに出席して事業活動への理解を深めることで、財務データをより深く吟味し、リスクの兆候を発見して対策を促したり、戦略的機会を見出して行動を起こしたり、時には新規事業へのアドバイスやコンサルティングを提供したりします。

脳神経系統だけでなく、肉体の変革も並行して進めています。パナソニック時代には、伝統的な日本企業によく見られる、日本法人が事業の中枢を担い、国外の現地法人は「海外販売会社」という組織構造でした。そのせいで、海外販売会社の声は「その地域固有の情報」として軽んじられ、耳を傾けられることはありませんでした。日本語で入手できる情報と気心の知れた日本人同士の議論を重視するといった、組織に知らず知らずのうちに染み付いた慣習のせいで、業界構造にグローバルな変化が生じていることをすぐさま察知できなかった可能性は否めません。

こうした反省に基づき、組織構造について一から再考しました。「日本本社」と「海外販売会社」というかつての考え方を捨て、全世界で1300人強から成るi-PROをどのように構成するのが最適なのか、国境を越えて組織構成を見直しました。現在、監視カメラ事業では、世界の中心市場であるアメリカにグローバルの開発担当役員がおり、そこから日本の製品開発の指揮を執っています。医療用分光カメラ事業では、アメリカ在住のアメリカ人がビジネスリーダーを務め、各国の担当責任者は彼にレポートしています。

「組織は戦略に従う」という言葉があるように、グローバルレベルの戦略や戦術の変更・修正に応じて組織を機動的に再編できるように、CHROが最初に着手したのはグローバル共通の人事制度の構築です。その際、等級制度や評価制度、報酬制度をグローバルに運用するために、人事統合システムWorkdayを導入しました。これにより、国境を越えた組織でも、同じ等級基準を用いて設計し、同じ基準で人事評価を行うことが可能となっています。

i-PROでは、IT、財務、人的資本を担当する役員には、多様な価値観を受容し、世界標準を理解している人材を採用しています。脳神経系統や肉体の変革には、やはり痛みを伴いますが、事業に精通した旧パナソニックの人材と、世界標準の経営基盤を知る人材が協力しながら、改革を進めています。

i-PROのプロフェッショナリズム

組織の改革には、組織設計や人事制度、人事システムといった「ハード」の改革だけでは十分ではありません。我々のミッションは、「社会の安心・安全を日々守っているプロフェッショナルのために全力を尽くす」ことです。こうしたお客様の考えや気持ちを理解するには、i-PROのメンバー一人ひとりが「プロフェッショナル」になる必要があります。

プロフェッショナルの語源は、医師によるギリシャの神々への“profess”(誓約)、「ヒポクラテスの誓い」だといわれています。そこには、知識を出し惜しむことなく分け与えること、性差や身分を問わないこと、患者のプライバシーをけっして漏らさないことなど、医療に従事するものの倫理と心構えが書かれていますが、傾聴すべきは「患者の利益を最優先に考える」ことの重要性です。同様に、ビジネスプロフェッショナルが第一に考えなければならないのは、お客様の利益にほかなりません。

プロフェッショナルの仕事とは、どのようなものでしょうか。i-PROでは、プロフェッショナルの仕事には4つの要素があると考えています。すなわち、①専門技能を突き詰めること、②リーダーシップを発揮すること、③サポートやアシストを行うこと、④専門技能を継承し、後進に伝えていくこと――です。これらのうち、ひとつの要素に特化し、その道を追求してもよいし、複数の要素を強化してもかまいません。その際、社員には、自分自身がどのようなプロフェッショナルを志向するのか、みずから考え、みずから研鑽することを奨励しています。

役割は違っても、これら4要素に共通して求められるのは、「自分の意思」で考え、行動すること、そして「周りからの評価」(360度評価)を謙虚に受け止めることです。これは、個人の裁量や自由度が保証されている一方、エゴイズムを戒め、他人への配慮や支援を忘れない節度と規律が求められることにほかなりません。人材の市場価値という考え方がありますが、i-PROが目指すのは、こうした市場価値の高いプロフェッショナル集団です。

プロフェッショナル集団を機動的に行動させるために、我々は「公平」という思想で人事制度の再設計に取り組んでいます。性差はもとより、年齢、国籍、人種などの違いは関係ありません。昨今、ダイバーシティ経営の必要性が叫ばれていますが、プロフェッショナル組織では当たり前のことであり、ミッションの前では、CEOの私であろうと、新入社員の若者であろうと、全員が同等です。同調圧力や階層意識による忖度などあってはならないのです。ですから、こうした忖度なき組織を担保するには、公平な人事制度の確立が不可欠なのです。

そのためには、日本の常識や慣行に挑戦するような改革を避けて通れません。たとえば、定年退職制度にもメスを入れました。パナソニック時代には、一定年齢になると自動的に役職を外れ、報酬も大幅に削減される、いわゆる役職定年制度がありました。日本では一般的な制度のひとつです。しかし、この仕組みは、プロフェッショナル組織の大原則「能力や意欲に応じて機会を与え、貢献に応じて報いる」に反します。こうした役職定年制度を改め、年齢に関係なく能力と意欲に応じて職級を決定し、貢献を評価して報酬を定める方式に変えました。そもそも定年制度のある先進国は日本だけです。

非正規雇用についても方針を変更しました。基本的に正社員と同等の能力と意欲があり、同等の貢献があるならば、社員の間に正規と非正規の差があるのは我々のプロフェッショナリズムに反すると考えたからです。これも実力主義というプロフェッショナル組織ならではの価値観を反映させたものです。

制度面だけでなく、意識面からも変革を促すため「i-PRO - Building the Future」(BtF)というプログラムを実施しています。所属やポジションに関係なく全員で議論する場の提供です。たとえば、i-PRO製品について語り合うオンライン座談会「I love i-PRO Products!」、キャリアや成長について学び合う「キャリア・自己成長について語り合う場」など、自然発生的なフォーラムが毎月開催されています。私も「戦略付箋の部屋」というフォーラムを主宰し、座談会を月1回開いて、私の戦略意図を社員に語っています。この戦略付箋の部屋は、私が若い頃、事業戦略を考えるために思いついたことを付箋に書いて、会議室の壁いっぱいに貼り付けた思い出が由来です。

このBtFの各フォーラムは、内容や表現の巧拙は問わず、「発言すること」が何より重要であり、参加者全員から感謝されます。職場以外でもこうしたポジティブな経験を重ねるなかで、能動的に行動することが当たり前になり、組織に一体感が醸成されていくに違いありません。

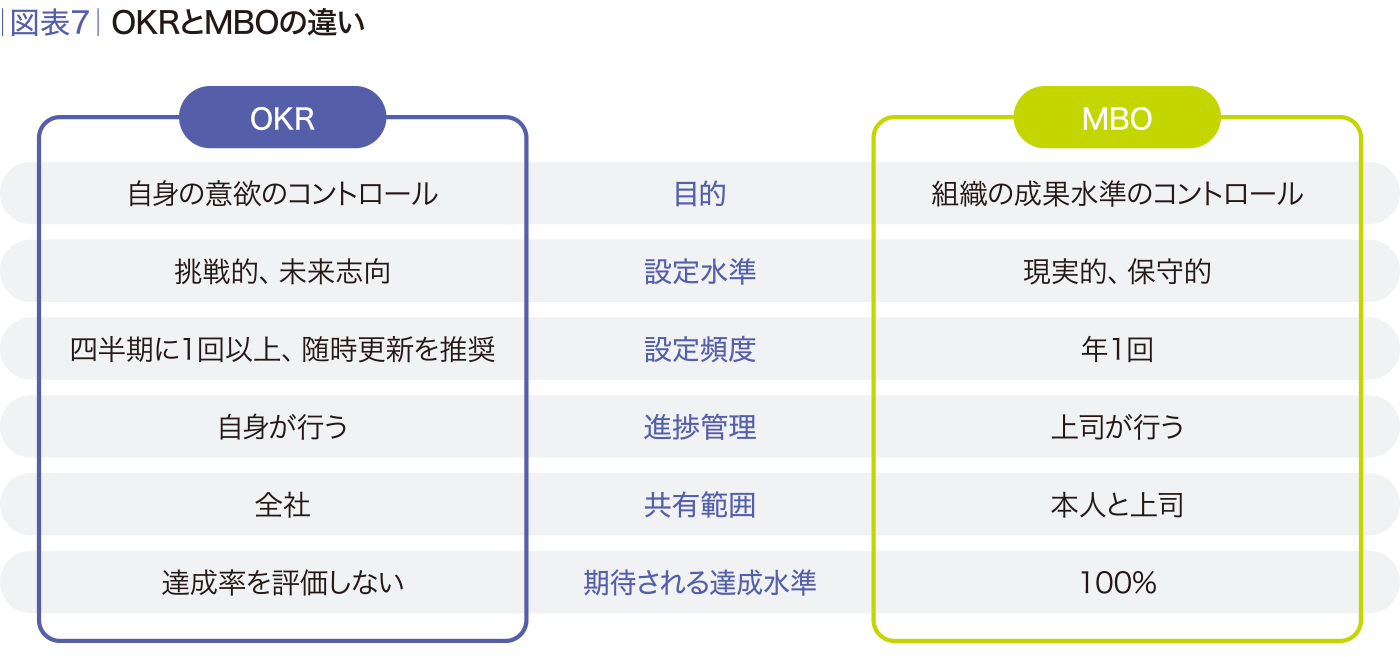

こうした場づくりのほかに、i-PRO全社や所属部門の目指す方向に向かって、自分の裁量を活かして主体的に貢献していく、こうしたプロフェッショナルのためのマネジメントシステムとして、「OKR」(Objectives and Key Results)を導入しました。インテルで開発され、グーグルなどの新興企業で大きな成果を上げていることから、近年注目が集まっています。OKRでは、ビジョンを実現するための「目標」(Objective)と、「目標」を達成するための具体的な基準や取り組みを示す「主要な成果」(Key Result)を設定します。i-PROでも、CEO以下、組織や個人が目標と主要な成果を掲げて、公開・共有しています(図表7「OKRとMBOの違い」)。

OKRは、従来のMBO(目標管理)とは似て非なるもので、業績評価や人事査定には用いません。「組織の目標を整合させる」という、本来のMBOの目的に立ち返るには、目標の達成率を評価に用いることはむしろ逆効果なのです。

i-PROでは、OKRは個人が自分自身を突き動かすためのツールであり、会社が個人をコントロールするためのものではないと考えています。ですから、OKRを実践するか否かについても、会社が強制することはなく、各部門や各人の判断に委ねています。もちろん、OKRを不要と考える部門や個人が、会社から注意や指導を受けることもありません。OKRを設定し、チャレンジングなゴールに向けて邁進するのも、OKRを利用せず自分流のやり方を選ぶのも、当人次第なのです。言い換えれば、プロフェッショナルである以上、OKRを設定するかどうかを含め、自分で考えて行動することが求められているのです。その行動や結果は、直接的・間接的に、周りからの評価に反映されることでしょう。すべては市場によって評価されるのです。

ここで、CEOである私の目標、すなわちi-PROのCorporate Objectivesを紹介します。

i-PRO Corporate Objective 1:

i-PROの売上げの80%は、2年前には発売されていなかった製品で構成されている。

i-PRO Corporate Objective 2:

i-PROの売上げの80%は、受注後3日以内に出荷できる製品で構成されている。

i-PRO Corporate Objective 3:

i-PRO Quality Management Systemで開発製造された製品は、Panasonic Quality Management System で開発製造された製品よりも品質瑕疵が少ない。

通常MBOなどで利用される売上げや利益といった指標は、あえて掲げていません。しかし、以上の目標が達成された暁には、i-PROは必ずや輝かしい業績を達成していることでしょう。これら3つの目標は、財務数値のためではなく、各部門、各人がいま取り組むべき課題を示し、能力を高めることを促すものです。例えて言えば、「競技会で優勝する」「コンテストで1位になる」ことが目標なのではなく、自己研鑽、自己鍛錬を日々重ねていくことこそが目標であると訴えているのです。こうしたたゆまぬ努力を重ねていれば、競技会やコンテストでもきっと好成績を収められるでしょう。もしかしたら一番になることも夢ではないかもしれません。

プロフェッショナルがその持てる力を発揮できる組織こそ、我々が目指すものです。CEOの使命とは、最終的に「人づくり」です。組織とメンバーに絶えず刺激を与え、メンバーの可能性を開花させ、その成長を後押しできれば、他社の追随を許さない卓越した企業になれると信じています。

2022年10月